Wir kochen unseren «Zmorge-Kafi» dank des Solarpanels auf dem Dach mit erneuerbarem Strom, andernorts wird dieser durch riesige Windräder generiert, an denen wir mit E-Velos oder -Autos vorbeifahren: Dank der digitalen Transformation können wir diese neuen Technologien im Privaten wie auch in der Industrie nutzen. Da sie alle mit Elektrizität funktionieren, braucht es eine präzise Steuerung und Regelung an zentralen Knotenpunkten. Hier kommen Schaltschränke ins Spiel. Sie sind das Herzstück jeder strombetriebenen Anlage – sei es eine Ladestation für E-Trottis oder ein ganzes Windkraftwerk. Ohne sie wäre die moderne Energieversorgung undenkbar.

Für Hersteller von Schaltschränken stellt die gestiegene Nachfrage allerdings eine Herausforderung dar. Denn es gibt viel zu wenig Elektromonteure oder Automatiker, um die Schaltschränke fachgerecht zu verkabeln: Laut dem Fachkräftemangel Index Schweiz 2024 der Adecco Gruppe Schweiz und des Stellenmarkt-Monitors Schweiz der Universität Zürich, stehen Elektrikerinnen und Elektroniker an dritter Stelle der Berufsgruppen, in denen Fachkräftemangel herrscht.

Die Firma EWS AG mit Sitz im Kanton Schwyz wandte sich deshalb an die Hochschule Luzern, genauer an das Kompetenzzentrum Autonomous Systems and Robotics. Dem Unternehmen schwebte vor, dass ein Roboterarm die Aufgabe für die Verkabelung der Schaltschränke übernehmen könnte. «Die HSLU ist führend in der Robotik-Forschung. Wir haben nach einer innovativen Lösung für den akuten Fachkräftemangel gesucht», sagt Roman Iten, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Ein automatisierter Verkabelungsprozess steigert die Effizienz und Qualität und entlastet unsere Mitarbeitenden.»

Auch für Thierry Prud’homme, Leiter des Kompetenzzentrums am Institut für Elektrotechnik der HSLU, ist das gemeinsame Projekt mit der Firma EWS AG, ein Glücksfall: «Mein Team sieht direkt, welchen Beitrag wir mit unserer Arbeit für die Wirtschaft und für die Gesellschaft leisten.»

Nachbildung einer menschlichen Handbewegung

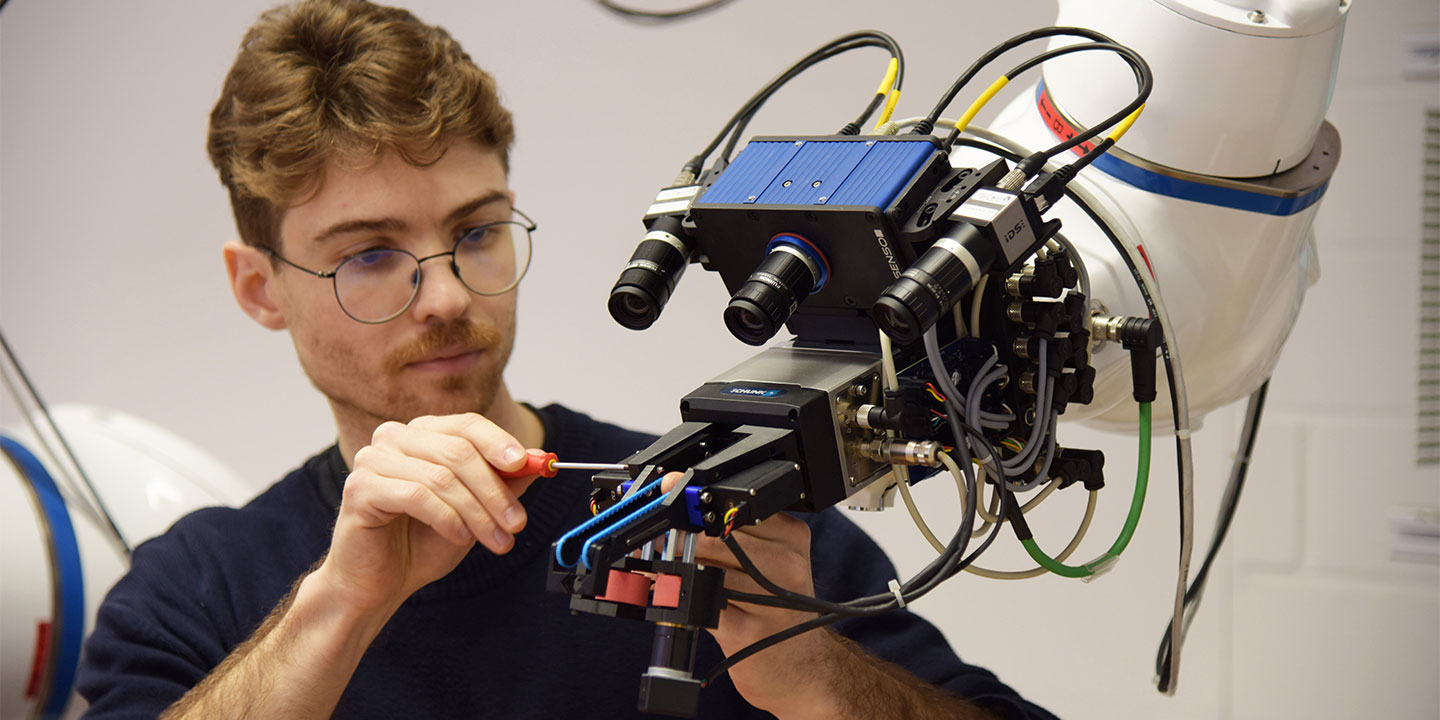

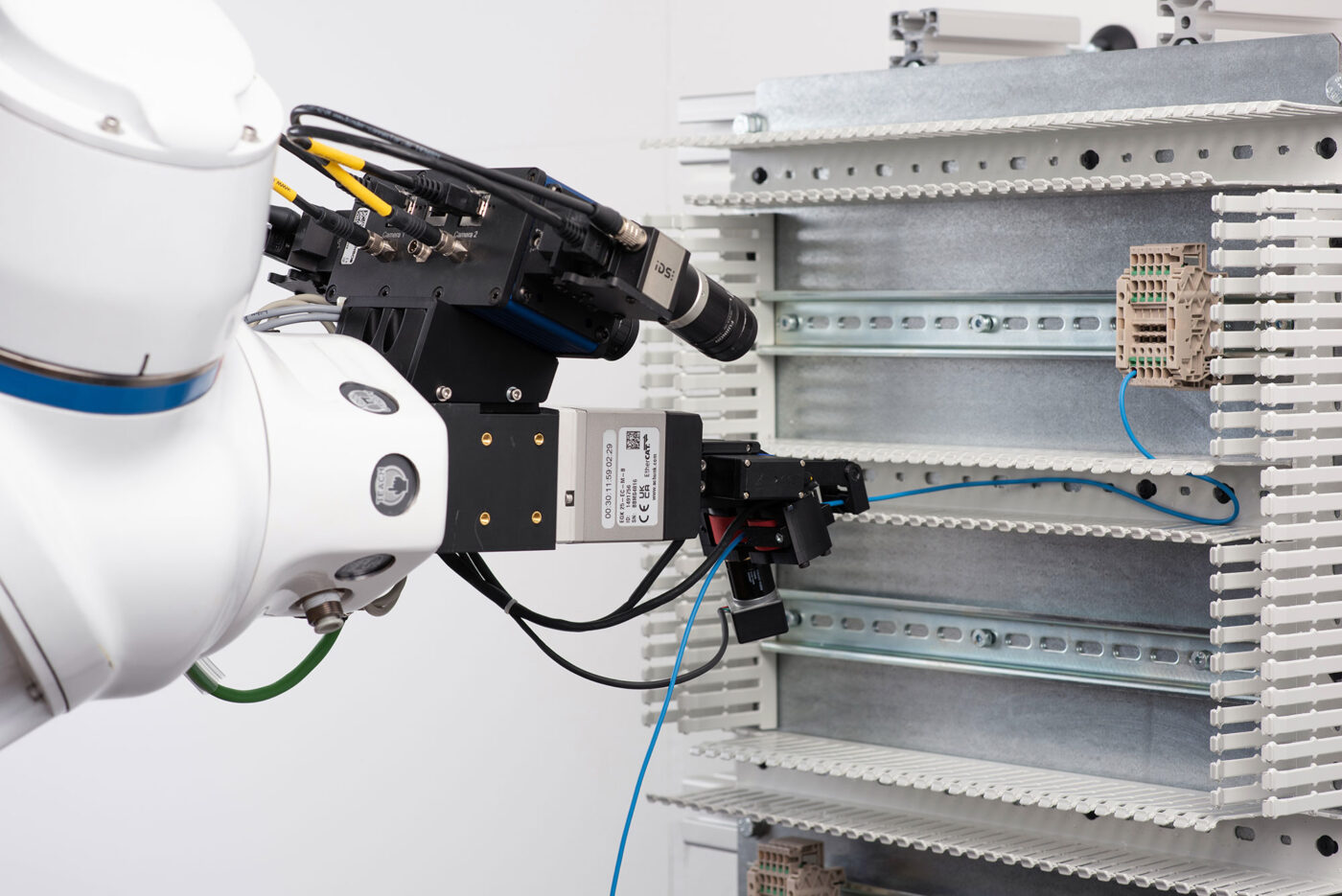

Eine Herausforderung bei der Entwicklung einer robotergestützten Lösung, die fähig ist, die Verkabelung eines Schaltschranks von A bis Z allein durchzuführen, ist laut Prud’homme die anspruchsvolle Kombination von Sehen, Fühlen und Handeln, die es für eine solche Aufgabe braucht. «Wenn sie Kabel in Klemmen und Kanäle einführen, nehmen Menschen den Draht in die Hand, lassen ihn durch die Finger gleiten und üben gleichzeitig Druck darauf aus. Damit ein Roboter diesen Bewegungsablauf ausführen kann, mussten wir einen komplexen Greifer mit Vorschub-Mechanismus und drehbaren Greiferbacken entwickeln.»

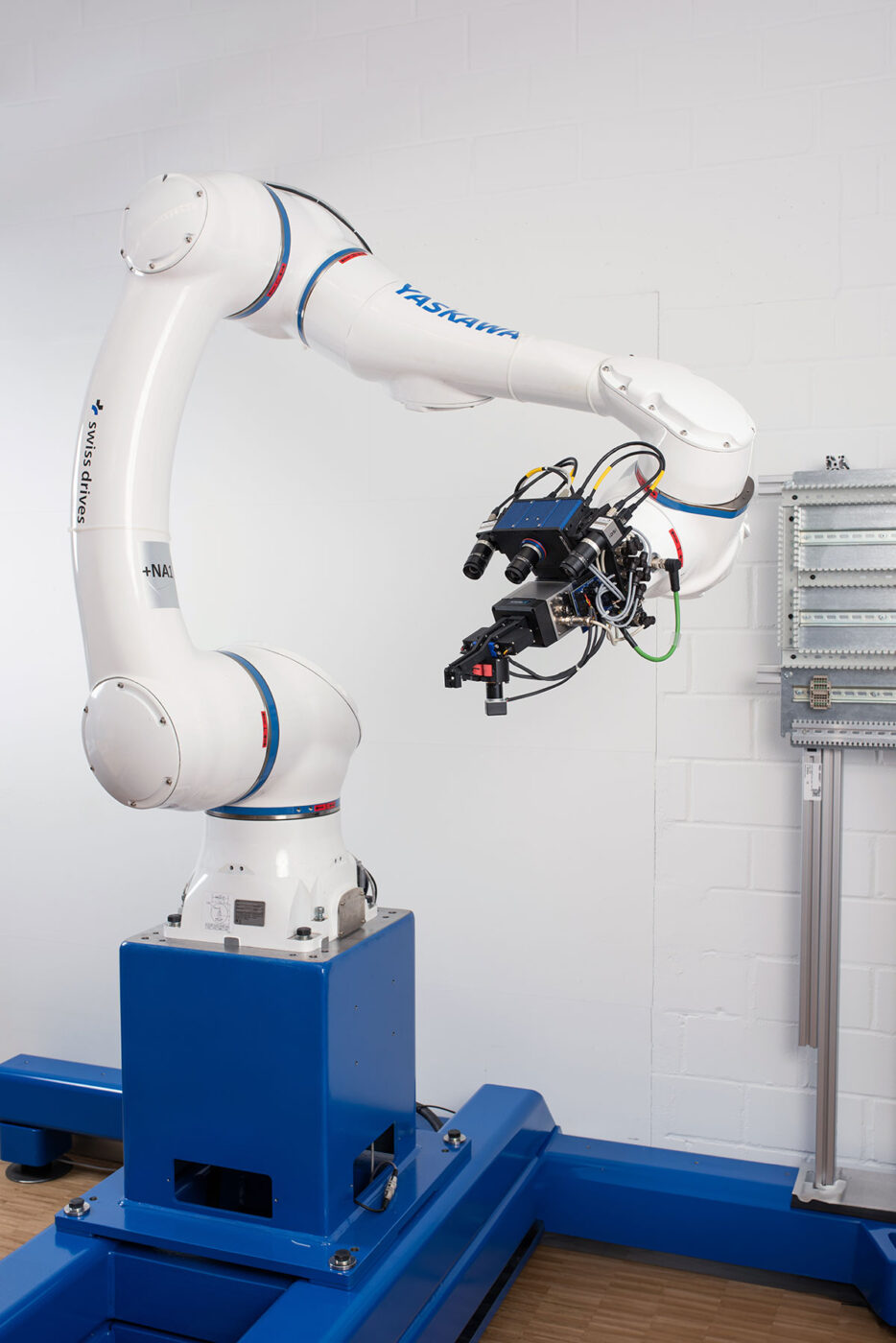

Doch nicht nur der Greifer muss ausgeklügelt sein, auch das Augenmass ist für die Verkabelung von Schaltschränken äusserst wichtig. «Um die Litze korrekt einzustecken, bleibt kaum Spielraum», sagt Tobias Banz – der Masterassistent hat am Projekt mitgeforscht. «Daher haben wir 3D-Vision genutzt, kombiniert mit klassischer Bildverarbeitung und selbst entwickelten Algorithmen.» Die Entwicklung der Software für die Bildverarbeitung und Steuerung des Roboterarms sei dabei der grösste Aufwand gewesen. Denn das interdisziplinäre Team um Prud’homme hat seit Projektbeginn vor einem Jahr ein Robotersystem entwickelt, das es in dieser Art noch nicht gab. Den Roboter, der die Grundlage für die Entwicklung liefert, hat die Firma SwissDrives AG gesponsert.

Nächste Entwicklungsschritte im kommenden Jahr

Stand heute ist der Roboterarm in der Lage, Klemmen auf den Schienen zu montieren und Kabel einseitig einzusetzen. «Diese Schritte sind jetzt industriell einsetzbar», sagt Prud’homme. Die EWS AG, die das Projekt zu 80 Prozent mit Eigenmitteln finanziert, sei von der bisherigen Arbeit begeistert und habe erst kürzlich die Finanzierung für ein weiteres Jahr genehmigt, sagt der Robotik-Experte. «Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass unser Konzept funktioniert – der Roboter kann bereits erste Verkabelungsschritte selbstständig durchführen», sagt Geschäftsleitungsmitglied Roman Iten. Besonders beeindruckt habe ihn die Präzision der 3D-Vision-Technologie, die es dem Roboter ermöglicht, Kabel genau zu platzieren.

Laut Prud’homme gehe es nun darum, in den nächsten Monaten daran zu arbeiten, dass der Roboter auf beiden Seiten eines Schaltschranks einsetzbar ist. Der Forscher kann sich gut vorstellen, dass die bereits entwickelten Zwischenprodukte gar bald auf den Markt gelangen. «Die Schritte, die der Roboter jetzt schon ausführen kann, bedeuten bereits eine erhebliche personelle Entlastung.» Auch Roman Iten von der EWS AG ist mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden: «Der Prototyp ist ein wichtiger Meilenstein, doch unser Ziel ist eine voll einsatzfähige Lösung für die Industrie. In den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir den Roboter weiterentwickeln, sodass er noch flexibler und wirtschaftlicher einsetzbar ist.»

Investition, die sich auszahlt

Bis die komplette Lösung industrietauglich produziert werden kann, dauert es allerdings noch bis zu drei Jahre. Prud’homme ist überzeugt, dass sich dann die Anschaffung des kompletten Robotersystems, das dann um die 300’000 Franken kosten wird, speziell für Firmen in Ländern mit hohen Personalkosten lohnt: «Roboter sind in der Regel schneller als Menschen und können durchgehend arbeiten. Die Qualität der Arbeit ist zudem immer dieselbe.»