Gerhard S. Székely, Sie forschen als Ingenieur an der HSLU zum Thema Weltraum. Das klingt nicht nur nach unendlichen Weiten, sondern auch nach grossen Herausforderungen. Welche sind die grössten?

Sicherheit und Zuverlässigkeit. Was im Weltraum nicht funktioniert oder kaputt geht, ist unwiederbringlich verloren – und damit auch alle potenziellen Erkenntnisse. Manche Geräte sind über Jahrzehnte im Einsatz, sie müssen also extrem langlebig und belastbar sein. In der Weltraumtechnik verbinden wir die bewährtesten Mittel vergangener Jahre mit neuester Hightech. Wir entwickeln neue Komponenten für die unbemannte Raumfahrt wie Satelliten, Sonden oder Antriebe und unterstützen unsere Kollegen aus der Weltraummedizin bei der Entwicklung von medizinischen Testaufbauten für die Schwerelosigkeit.

Bachelor Maschinentechnik

Der Bachelor Maschinentechnik an der HSLU bietet die ideale Ausgangslage für eine zukunftsorientierte Laufbahn als Ingenieur:in. Das Studium vermittelt wichtige technische und methodische Grundlagen. Im letzten Jahr besteht die Wahl zwischen einem generalistischen Weg oder einer Spezialisierung in Produktentwicklung und Design, Robotik und Automation, Energie- und Verfahrenstechnik oder Aerospace.

Und wie zeigt sich das ganz praktisch?

Jede Technik, die wir im Weltraum einsetzen wollen, muss erst einmal unbeschadet dorthin kommen. Das heisst, sie muss den Raketenstart überstehen: die statische Beschleunigung durch den Schub – wie auf der Achterbahn – dazu sehr starke Vibrationen und den Ruck bei der Abtrennung einzelner Raketenstufen. Ist sie einmal im Weltraum, muss sie absolut wartungsfrei funktionieren. Auf der Erde können Menschen Kugellager ersetzen, schmieren, reparieren. Bei den meisten Experimenten, welche wir auf dem Campus in Horw unterstützen, ist das nicht mehr möglich, sobald sie auf der Reise sind. Also ist es die besondere Kunst, etwas «Einfaches» zu erfinden. Das hat auch schon Einstein gesagt.

Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.Albert Einstein

Woran merken wir im Alltag auf der Erde, wenn es bei den Satelliten im Weltall hapert?

Die Satelliten des Global Positioning System – wir kennen es alle besser als GPS – ermöglichen die Navigation für Autos, Flugzeuge, Schiffe, Lieferdienste und Notfalldienste. Ein Ausfall kann zu Fehlnavigation, Verspätungen oder sogar Unfällen führen. Satelliten sind aber auch essenziell für weltweite Telefon- und Internetverbindungen. Fällt ein Kommunikationssatellit aus, kann das zu Blackouts bei Telefonnetzen, Internetverbindungen und TV-Übertragungen führen, besonders in abgelegenen Regionen. Und wenn sich während der Fussballweltmeisterschaft ein Solarmodul am Übertragungssatelliten nicht mehr verstellen lässt, fällt ein grosser Teil der Übertragungsleistung aus – und damit der Torschuss auf Millionen Bildschirmen (lacht).

Gibt es weitere besondere Anforderungen an Technik im Weltraum?

Klar. Das sind vor allem Umgebungseinflüsse wie Strahlung, Temperatur und das Vakuum. Durch sie kann Elektronik teilweise oder auch komplett ausfallen. Im Weltraum herrschen im Schatten von Planeten bis zu –273 Grad Celsius, auf der der Sonne zugewandten Seite dagegen rund plus 120 Grad Celsius. Für uns bedeutet das: Die Technik und die verwendeten Materialien müssen enorme Temperaturschwankungen aushalten. Durch reflektierende Abstrahl- und Schutzflächen halten wir diese in einem verträglichen Rahmen.

Satelliten im All sind keine statischen Objekte. Sie sind ständig in Bewegung und müssen neu ausgerichtet werden. Was hat das für Konsequenzen?

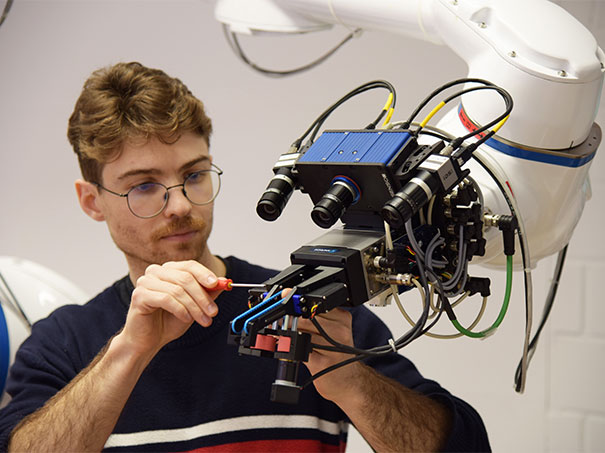

Wenn mit dem Satelliten ein Bild für die Kartografie oder Wetterbeobachtung gemacht werden soll, muss dieses scharf sein. Idealerweise gibt es dabei keinerlei Vibrationen. Gleichzeitig müssen Erdbewegung, Umlaufbahn des Satelliten und die Lichtgeschwindigkeit in die Berechnungen einfliessen. Bei der Übertragung grosser Datenmengen von Satelliten zu Bodenstationen soll in Zukunft vermehrt Laser eingesetzt werden. Die Strahlen müssen dabei exakt auf die Empfangsstationen ausgerichtet sein. Denn durch die Distanz potenziert sich beispielsweise eine Fehleinstellung von nur einem Mikrograd auf einer typischen Höhe für das GPS auf bis zu 20 Meter Abweichung auf der Erdoberfläche.

Die Schweiz gehört zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Weltraumagentur ESA. Die HSLU ist an vielen internationalen ESA-Projekten beteiligt. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit?

Grosse Forschungsprojekte sind oft über mehrere Teilnehmerländer verteilt. Die Mitgliedsstaaten der ESA beteiligen sich prozentual an der Finanzierung und entsprechend auch an der Forschungsarbeit. Wir als HSLU sind regelmässig mit dabei. Um die verschiedenen technischen Disziplinen und Teilsysteme unter einen Hut zu bringen, ist auf der technischen Seite ein stringentes Systems Engineering unerlässlich.

Aktuelle Projekte

Aktuell unterstützt das Team um Gerhard Székely zwei Projekte in den Schweizer Konsortien: VenSpec-H auf dem Satelliten EnVision (im Team mit ETHZ, FHNW, Kögl Space und Space Acoustics) und ARRAKIHS (im Team mit UZH, FHNW und Kögl Space)

Andere HSLU-Projekte mit der ESA laufen im Bereich Raumfahrt-Medizin und Unterstützung bei Weltraumexperimenten auf der Internationalen Raumstation ISS. Hierunter fallen Projekte wie CIMON vom Institut für Medizintechnik, wo ein intelligenter Roboter auf der Internationalen Raumstation ISS eingesetzt wird (Tests mit CIMON: Direkter Draht von der Hochschule Luzern ins All) oder auch das Projekt «Sustainable Material Concept» der ESA, als Teil eines geschlossenen Materialkreislaufs in Zusammenarbeit mit der Algen-Technologie-Gruppe der HSLU (Biomaterialien | Hochschule Luzern).

Gibt es ein besonderes ESA-Projekt, an dem ihr arbeitet?

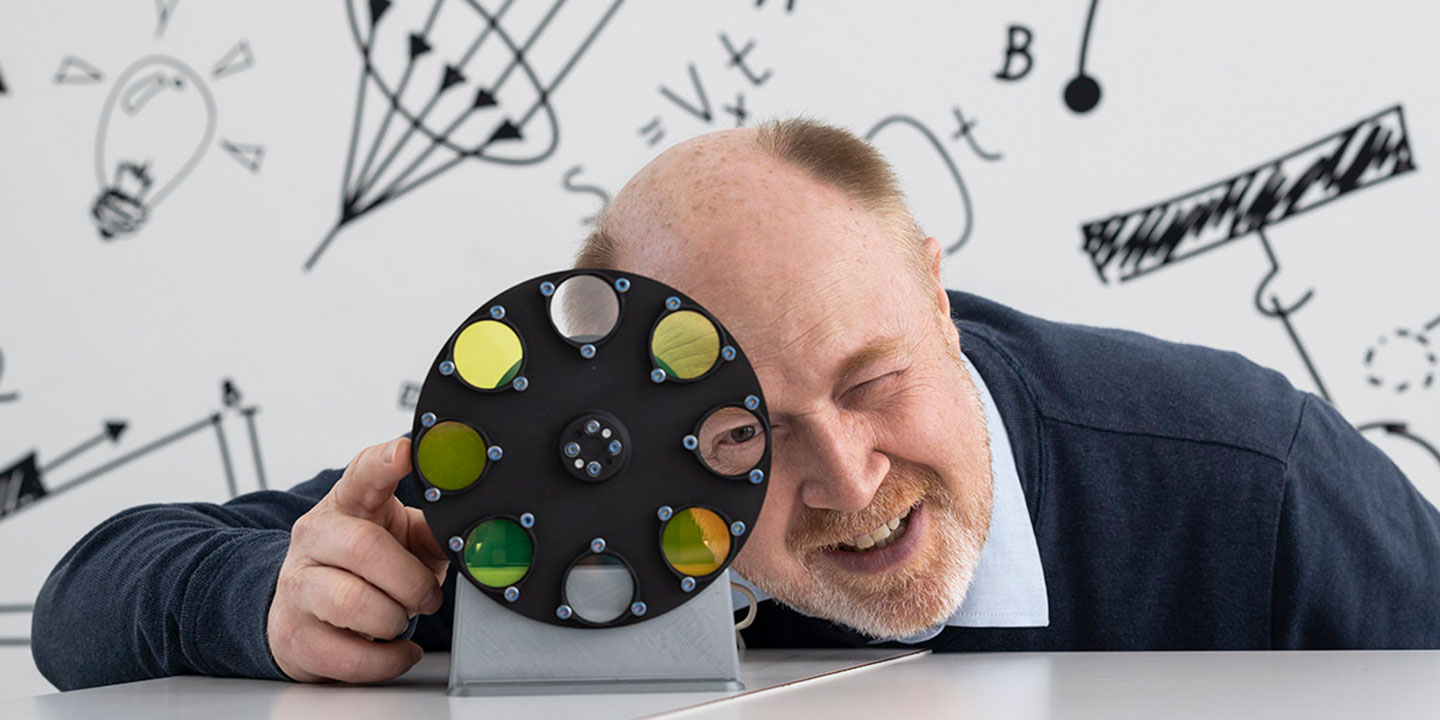

Ja, gemeinsam mit anderen Schweizer Forschungsinstitutionen sind wir an einem Projekt über die Venus dran. Anders als auf der Erde herrschen auf der Venus extrem hohe Drücke, es gibt kaum Wasser und wenn es regnet, fällt Schwefelsäure vom Himmel. Ziel der Forschungsmission EnVision ist es, die Elemente in der Atmosphäre und in den tieferen Bodenschichten der Venus zu untersuchen. Als Experten für Raumfahrtmechanismen war es dabei unsere Aufgabe, den Prototypen des Filterrads zu entwickeln und zu testen.

Was ist ein Filterrad und wozu wird es verwendet?

Jedes chemische Element gibt ein charakteristisches Lichtspektrum ab. Das ermöglicht, die Zusammensetzung von Atmosphäre und Boden präzise messen. Beim ESA-Projekt helfen spezielle Farbfilter dabei, nur das gewünschte Element sichtbar zu machen und andere auszublenden. Die Elemente sind nebeneinander auf einem Rad angeordnet, das mit einem einzelnen, «einfachen» Motor für die einzelnen Messungen weitergedreht wird – wartungsfrei, mechanisch, schockresistent. Der Prototyp hat alle Tests bestanden und ist bereit für die Reise.

Es gibt wahrscheinlich keine Forschung, bei der man mit einem klitzekleinen Fehler so viel Geld in den Sand setzen kann wie in der Raumfahrt. Wie testet ihr auf der Erde, ob etwas im Weltraum funktionieren wird?

Dafür gibt es die branchenweite Regel «test as you fly, fly as you tested». Frei übersetzt heisst das: Alles muss schon während der Entwicklung in möglichst realistischer Umgebung auf Herz und Nieren – oder besser gesagt – auf Mechanik, Elektronik oder Materialtauglichkeit geprüft werden.

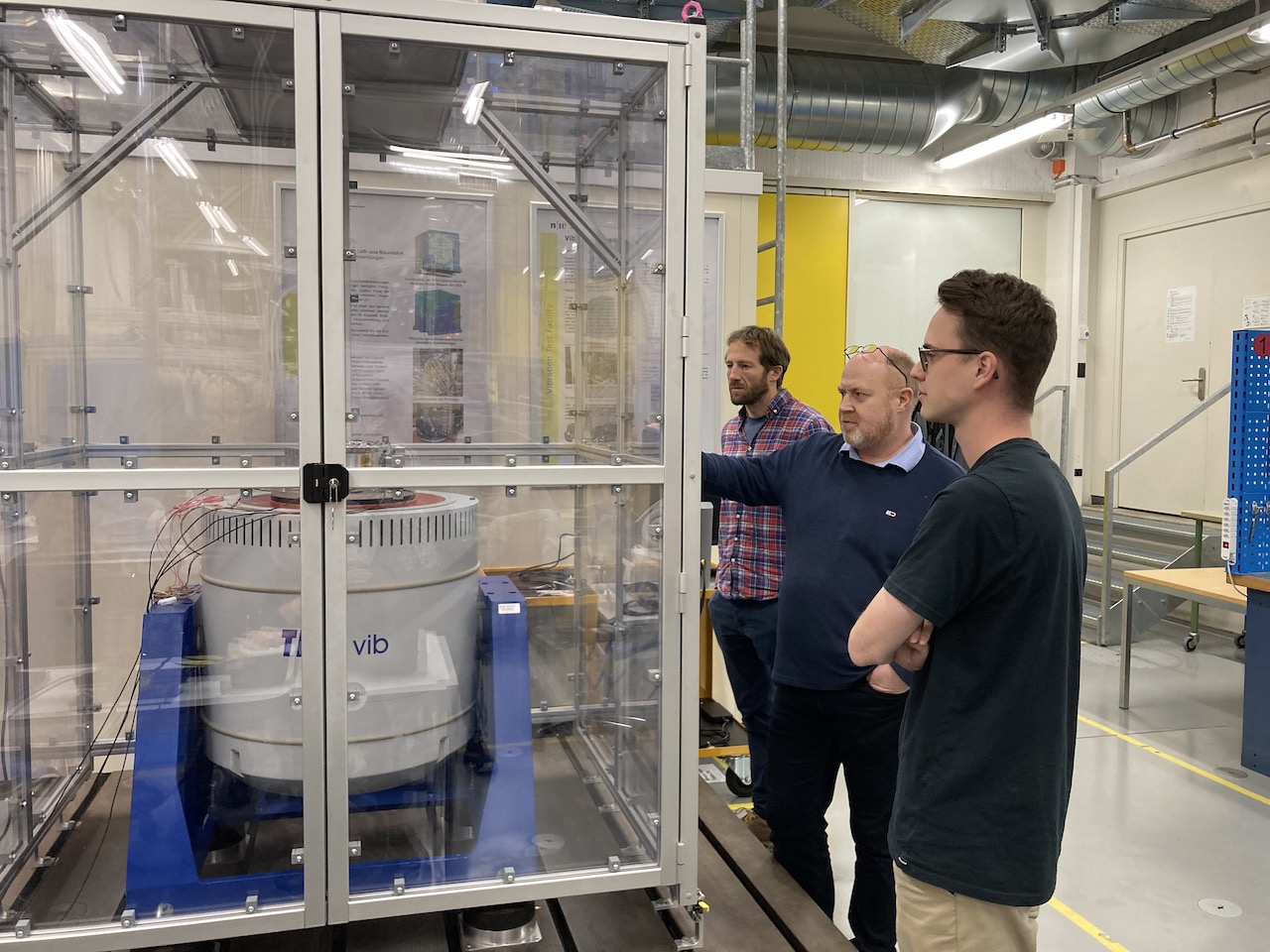

Was ist im Falle des Filterrades eine realistische Umgebung?

Zuerst ist die Funktion des Filterrads an sich zu testen, also ob man präzise positionieren kann. Dann muss der Start simuliert werden. Dies geschieht mit Vibrationstests, bei welchen Spitzenbeschleunigungen über 100 g – das entspricht also der 100-fachen Erdanziehung – erreicht werden müssen. Anschliessend werden Abtrennungsschocks simuliert. Diese entstehen unter anderem bei der Trennung des Satelliten von der Rakete oder beim Aufklappen von beispielsweise Solarpaneels oder Antennen. Wir testen dann die Satelliten und ihre Beständigkeit in heisser oder kalter Umgebung. Insgesamt musste unser Filterrad zwei Millionen Umdrehungen absolvieren, was rund vier Monate gedauert hat. Zum Schluss wurde der Mechanismus auseinandergebaut und die Kugellager wurden auf Schäden geprüft – alles ist gut gegangen!

Geduld gehört bei den vielen Testphasen bestimmt dazu. Welches sind wichtige Eigenschaften für eine Tätigkeit in der Weltraumtechnik?

Typische Durchlaufzeiten einer Anwendung von Beginn der Entwicklung bis zum Einsatz liegen bei fünf bis zehn Jahren – inklusive Entwicklungszeit, zahlreichen Testzyklen und dem oft langen Weg bis zum eigentlichen Start der Mission. Geduld ist deshalb definitiv sicher eine gute Eigenschaft. Fundiertes technisches Wissen ist zudem die Grundvoraussetzung. Weil die Arbeit in Forschung und Praxis sehr breit gefächert ist, kommt gleich danach die Fähigkeit, in internationalen, multidisziplinären Teams zu arbeiten und die Menschen zu verstehen. Und nicht zuletzt auch Kreativität und Freude am Knobeln.

Musk schickt jährlich Hunderte Satelliten in die Umlaufbahn, die NASA plant bemannte Marsmissionen in den 2030er-Jahren. Welchen nächsten grossen Meilenstein siehst du in der Raumfahrt?

Nebst der steigenden Weiterentwicklung und kommerziellen Nutzung von Kommunikations- und Forschungssatelliten steht für mich ganz oben die Nutzung des Mondes. Wir werden versuchen, die vorhandenen Ressourcen wie Metalle, Wasser, Silikate oder Mineralien abzubauen und zu nutzen. Mit dem Lunar Gateway soll eine feste Basis aufgebaut werden. Dies ist ein gemeinsames Projekt der NASA und den jeweiligen europäischen, japanischen und kanadischen Raumfahrtagenturen. Die Raumstation im Mondorbit soll als Zwischenstation für zukünftige Missionen zur Mondoberfläche und darüber hinaus dienen und die Voraussetzungen für den Aufbau einer dauerhaften Mondbasis schaffen.

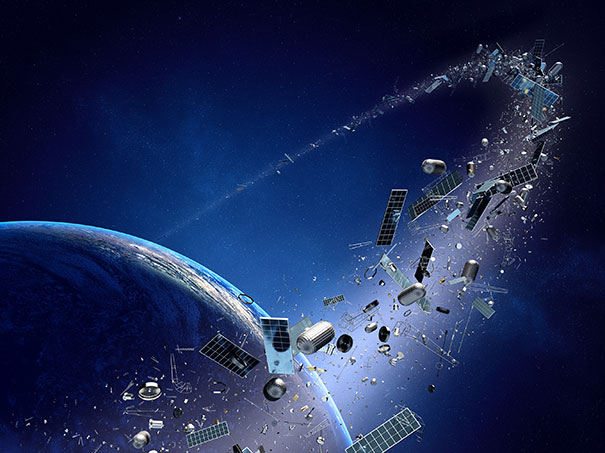

Spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Welträumtätigkeiten eigentlich eine Rolle?

Oh ja! Das fängt mit wiederverwendbaren Raketen an, beinhaltet aber auch die kontrollierte Entsorgung von Satelliten und Weltraumforschungsstätten, damit wir den Zugang zum Weltraum sichern und unsere Umwelt nicht schädigen. Raumfahrt vereint höchste Präzision mit grenzenloser Vorstellungskraft – und genau das macht sie so faszinierend.