Was für ein schönes Ferienfoto! Ein smaragdblauer See, in den steile Felsen abfallen. In der Mitte schmiegt sich die Strasse in die Kurve. Wo hat der Fotograf Justin Berry diese Bilder geschossen? Die Antwort: Zuhause, am Computer. Er hat ein Videospiel gespielt. Das Bild? Ist kein Ferien-, sondern ein Bildschirmfoto der hyperrealistischen Landschaft des Kriegsspiels «Tom Clancy’s Ghost Recon».

Derzeit hängt Berrys Werk im Fotomuseum Winterthur in der Ausstellung «How to Win at Photography – Die Fotografie als Spiel», welche die spielerischen Aspekte der Fotografie in all ihren Facetten untersucht. Die zentrale These der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern entstand: Der Wettbewerb um Likes, Shares und Follower ist wie das Streben nach einem hohen Punktestand im Spiel – ein Zeichen der «Gamifizierung» der Welt.

Games für die künstlerische Arbeit

Die Kuratoren Marco De Mutiis und Matteo Bittanti vereinen in der Ausstellung künstlerische und alltägliche Beispiele des Zusammen- und Gegenspiels von Fotografie und Spiel. De Mutiis hat dabei die Ergebnisse seiner Doktorarbeit einfliessen lassen, an der er im Forschungsprojekt «Post-Photography» der Hochschule Luzern arbeitet (siehe Info-Kasten). Er untersuchte dafür das Wechselspiel zwischen Fotografie und Computerspielen. «Viele Künstlerinnen und Künstler nutzen heute Videospiele für ihre Arbeit; aber sie halten sich nicht an die Regeln der Spieledesigner», sagt Marco de Mutiis. «Sie legen die Widersprüche dahinter offen», zum Beispiel indem sie wie Justin Berry mit dem Kontrast zwischen friedlicher Landschaftsfotografie und Gewaltschauplätzen spielen.

Viele sind, wie de Mutiis selbst, auch Programmierer, greifen für ihre Kunst in den Programmcode der Spiele ein. Der Künstler Andrew Stine etwa geht dabei besonders weit: Der Webmaster einer Fanwebsite zum populären Ego-Shooter «Doom» – der Protagonist geht darin mit Kettensäge, Schrotflinte oder Raketenwerfer auf Dämonenjagd – entwickelte die Variante «Selfie Doom». Dabei hält der Spieler keine Waffe in der Hand, sondern einen Selfie-Stick, mit dem er Bilder «schiesst».

Gefragt, ob er selbst Gamer sei, antwortet De Mutiis: «Nein und ja. Nein, weil ich sicherlich nicht frauenfeindliche, sexistische und gewaltverherrlichende Games spiele, viele sind toxisch. Aber ja, weil ich solche Spiele nutze, um mit ihnen als Künstler mein eigenes Spiel zu spielen.»

Auf Safari im digitalen Afrika

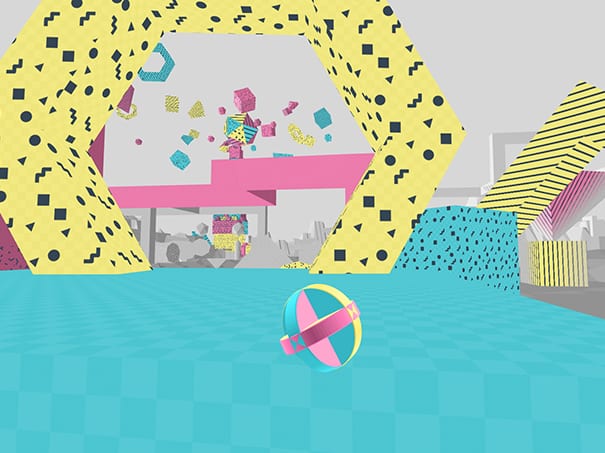

In der Ausstellung sind auch Ausschnitte aus Videospielen zu sehen, die das Fotografieren selbst zum Thema haben: Mal müssen auf einer Safari in Afrika Elefantenfotos geschossen werden, mal sind «Pokémon»-Fantasiewesen die Fotosujets. Der Computer bewertet die Qualität der Aufnahmen. Wer den strikten Computerregeln folgt, wird allerdings sehr stereotype Bilder produzieren; fotografische Experimente wie ungewöhnliche Bildausschnitte sind vom Programm nicht vorgesehen.

Umgekehrt üben ikonische Fotos auch Einfluss auf Spiele aus. So wird die Fotoserie «Twentysix Gasoline Stations», die Ed Ruscha entlang der Route 66 in den USA fotografierte, heute als Kulisse für Spiele genutzt. Auch das Foto des Mannes, der 1989 vor einem Panzer auf dem Platz des Himmlischen Friedens stand, stellen Gamer oft nach.

Das Bild als Mittel zum Zweck

Um Bilder der Settings zu machen, mussten Spielerinnen und Spieler früher die Screenshot-Funktion des PCs nutzen und die Bilder dann zurechtschneiden. Mittlerweile hat die gigantische Game-Industrie auf den Trend reagiert, weil der Anteil der Fotografinnen und Fotografen unter den Spielenden marktrelevant geworden ist. Das Ergebnis ist der «Foto Mode». Er erlaubt es Gamern, das Spiel zu pausieren und in Ruhe zu fotografieren. Sie können – wie bei üblichen Bildbearbeitungsprogrammen auch – Schärfepunkt und -grad verschieben und Filter einbauen, die etwa die Tages- oder sogar die Jahreszeit verändern.

Die Verbindung von Fotografie und Game ist heutzutage nicht mehr denkbar ohne den Aspekt des Teilens. So verfügen aktuelle Spielekonsolen über einen «Share»-Button. Wer ihn auslöst, erstellt einen Screenshot und teilt diesen umgehend auf Facebook und Twitter. Diente das Fotografieren lange Zeit oft der Dokumentation von Personen, Orten oder Ereignissen, bezweckt es in der so genannten Share-Economy laut de Mutiis vor allem eines: die Bilder dem Wettbewerb auf den sozialen Medien auszusetzen. «Die Gamifizierung des Bildes hat ein eigenes sozioökonomisches System in den sozialen Medien erschaffen. Das heisst: Spiele nach den Regeln des Algorithmus und du wirst mit Likes und Followern belohnt.»