Die Kommode ist fast fertig, man will die letzte Schublade montieren und merkt: Eine Schraube fehlt. In den nächsten Tagen stösst man sich nicht nur den Zeh an der halbfertigen Konstruktion, sondern zerbricht sich auch den Kopf darüber, wie so etwas passieren kann. Was zu Hause ärgerlich ist, kann bei wertvollen Teilen wie Diamanten richtig ins Geld gehen. In anderen Bereichen können Zählfehler sogar ernsthafte gesundheitliche Folgen haben, beispielsweise wenn im Operationssaal Knochenschrauben oder winzige Gefässstützen fürs Gehirn unvollständig abgepackt sind.

Hätten Sie's gewusst?

Nicht nur bei Diamanten schlägt jede Fehlzählung teuer zu Buche, auch bei Hanfsamen zählt die Genauigkeit: Sie kosten bis zu 50 Franken pro Stück.

Grenzen heutiger Zählmethoden

Aktuell setzt die Industrie beim Zählen kleiner Teile auf sogenannte «Schüttgutzählung»: Spezialisierte Geräte, wie sie die Schwyzer Firma elmor AG anbieten, zählen selbst unregelmässig geformte Teile zuverlässig: Sie werden von einem Förderband in einen Behälter geschüttet und passieren beim Fallen eine Lichtschranke, die jedes Stück registriert. Doch die Anforderungen an diese Geräte steigen, besonders in Sachen Geschwindigkeit.

«Bei rund 40 Prozent der Marktanfragen sind die geforderten Zählgeschwindigkeiten so hoch, dass unsere herkömmlichen Geräte nicht mehr mithalten können.»

Gian-Peider Moll, elmor AG, Industriepartner des HSLU-Projekts

Mit dem höheren Tempo wächst aber auch die Fehleranfälligkeit, vor allem bei «komplexem Schüttgut» wie unregelmässig geformten Teilen. Herkömmliche Zählgeräte erkennen diese schlechter, überlappende Teile nicht oder zählen sich drehende Objekte doppelt. Gian-Peider Moll von der Firma elmor kennt diese Problematik sehr gut: «Bei rund 40 Prozent der Marktanfragen sind die geforderten Zählgeschwindigkeiten so hoch, dass unsere herkömmlichen Geräte nicht mehr mithalten können.»

Moderne Kameratechnik und selbstlernende KI

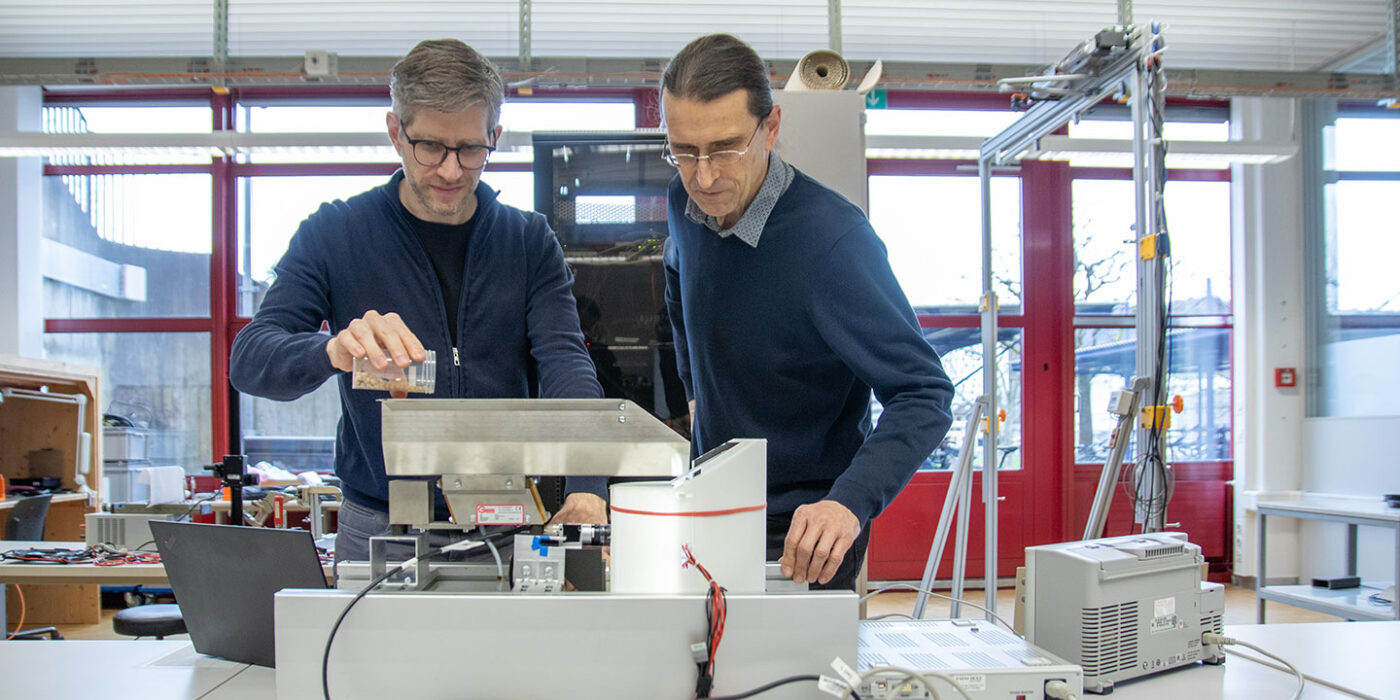

Um dieses Problem zu lösen, wandte sich die elmor AG an Klaus Zahn von der Hochschule Luzern. Der Physiker und Spezialist für Echtzeitbildverarbeitung und Mustererkennung entwickelte mit seiner Forschungsgruppe eine Hochleistungskamera mit selbstlernender KI, die die Lichtschranke ersetzt. Die Kamera erfasst 100 Bilder pro Sekunde. Zum Vergleich: Das menschliche Auge schafft etwa 25. Die KI erkennt jedes einzelne Teil im freien Fall, auch wenn es unregelmässig geformt ist oder rotiert.

Mit einem Augenzwinkern bezeichnet sich Zahn selbst als «Erbsenzähler»: Erste Prototypen wurden unter anderem mit Erbsen getestet, und das mit der gewünschten Präzision. Die neue Technologie kann aber nicht nur schneller und präziser zählen. «Die KI erkennt auch beschädigte oder falsche Teile im Schüttgut, filtert nach Qualitätsmerkmalen und dokumentiert das Ergebnis», so Zahn.

Solche Innovationen helfen einem KMU wie der elmor AG, im harten Markt zu bestehen: «Die Einführung erfordert Investitionen», sagt Zahn. «Deshalb müssen wir sicher sein, dass die Technologie zuverlässig funktioniert. Dass sie gleichzeitig die Qualität prüft, ist ein klarer Pluspunkt.» Zudem können neue Funktionen, ähnlich wie bei Elektroautos, per Softwareupdate nachgerüstet werden, sollten sich die Anforderungen an die Zählgerate künftig ändern.

«Die KI erkennt auch beschädigte oder falsche Teile im Schüttgut, filtert nach Qualitätsmerkmalen

Klaus Zahn, Forschungsgruppenleiter HSLU

und dokumentiert das Ergebnis.»

Die Zukunft des Zählens

Die Markteinführung der neuen Zählmaschine erwartet Zahn in etwa zwei Jahren. Dennoch hat der Physiker bereits Ideen für weitere Einsatzmöglichkeiten: «Grundsätzlich könnte die KI auch Personen zählen. Sie läuft lokal auf einem kompakten Rechner, benötigt keine Cloud-Anbindung und die Kamera speichert keine Bilder», sagt der Physiker. Der Datenschutz wäre also gewährleistet.

Die Technologie bietet auch eine Lösung für den Kommoden-Zusammenbau im Alltag: Denn Schrauben, die bislang nach Gewicht abgefüllt wurden, lassen sich nun stückgenau und in hohem Tempo portionieren.

DINNO Award 2025

Die elmor AG wurde gemeinsam mit der Hochschule Luzern an der Sindex 2025 mit dem Swiss DINNO Award für herausragende Leistungen in Technik und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Der Preis würdigt alle zwei Jahre innovative Lösungen, die Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse neu entwickeln oder wesentlich verbessern und so neue Impulse für die Schweizer Industrie setzen.