Auf die Anfrage, ob er bereit sei für ein Interview zum Thema Open-Air-Kinos und ob er damit überhaupt etwas anfangen könne, antwortete Johannes Binotto: «Open Airs sind was Tolles und ich bin ja ohnehin dafür, dass man Filme überall schauen soll, auch in Badewannen und auf Klos, in riesigen Kinos und in winzigen, in Baracken und Palästen und unbedingt auch unter freiem Himmel.» Es wurde dann ein Gespräch über das Filmeschauen – überall, und besonders unter freiem Himmel.

Johannes Binotto, nach dieser Zusage möchte ich zuerst über das Filmeschauen auf dem Klo sprechen. Ich habe im Bekanntenkreis nachgefragt und gemerkt: viele tun es. Aber alle sprechen leicht beschämt darüber. Du scheinst dafür keinen Grund zu sehen.

Nein, wirklich nicht. Ich bin ein Videokind. Das heisst, für mich war es schon früh normal, dass ich Filme besitze und sie immer und überall schauen kann. Warum also nicht auch auf dem Klo? Es ist allerdings etwas anderes, ob ich einen Film auf dem Smartphone anschaue oder auf der grossen Leinwand. Gewisse Dinge sieht man besser auf einem kleinen Screen, andere auf der grossen Leinwand.

Was sieht man besser auf einem Smartphone?

Die Bildkomposition. Es ist kein Zufall, dass Regisseurinnen und Regisseure beim Drehen das Bild auf einem kompakten Monitor überprüfen und nicht auf Grossleinwand.

Das Klo, wo man Filme – wahrscheinlich – allein auf dem kleinen Screen schaut, und das Open Air mit der grossen Leinwand, das ist wahrscheinlich der grösstmögliche Gegensatz.

Die Unterschiede gehen noch weiter, denn Film findet nicht nur auf der Leinwand statt und nicht nur während der Vorführung, sondern auch davor und danach. Das fängt damit an, dass ich mich für den Abend vielleicht schick mache und dann an einen speziellen Ort gehe, wie eben an das Open-Air-Kino, dass ich dort Freunde treffe, dass wir möglicherweise früher kommen, um einen guten Platz zu erwischen… Zum Film gehört aber immer auch, wie ich mich selbst beim Schauen gerade fühle, in welcher Stimmung ich bin, ob allein oder mit der grossen Liebe neben mir.

Wie schätzt du den Einfluss der Mit-Zuschauenden ein?

Das macht viel aus! Lachen zum Beispiel, aber auch Angst sind ansteckend. Zudem hat ein Open Air einen Event-Charakter, und das ist etwas, was auch bei jungen Menschen funktioniert, die sonst wenig ins Kino gehen. Sie wissen: Das kann man nur jetzt so erleben, genau wie ein Konzert.

Gibt es ein Open-Air-Erlebnis, an das du dich besonders erinnerst?

Ja. Der Film war North by Northwest (Der unsichtbare Dritte) von Alfred Hitchcock. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm und auf jeden Fall der, den ich am meisten gesehen habe. Da gibt es diese legendäre Szene in der Wüste, in der der Protagonist von einem kleinen Flugzeug verfolgt wird. Alles ist heiss und staubig. Und da begann es zu regnen – eigentlich nicht ideal für ein Open Air, aber genau das machte es zum starken Erlebnis: Wir schauten unter dem Schirm hervor in die unglaublich heisse Wüste. Dieses Zusammentreffen war super, das kannst du nur im Open Air haben.

Bei mir war es das Gegenteil: In Moby Dick gibt es eine Szene, in der die Crew des Segelschiffs tagelang nicht vom Fleck kommt, weil es komplett windstill ist. Als dann im Film endlich Wind aufkommt, kam auch auf dem Areal eine Brise auf. Sie bekam Szenenapplaus.

Und da sind wir wieder beim Punkt, dass Film in der Tat immer ein Live-Ereignis ist, auch wenn man eigentlich davon ausgeht, dass der Film immer derselbe bleibt. Aber er ist jedes Mal anders, wenn ich ihn ansehe. Und was ich daran ebenfalls spannend finde: Es ist eigentlich eine Rückkehr zu den Anfängen des Kinos. Da war der Film primär ein Spektakel und nichts, wofür man sich in einen abgedunkelten Saal ohne jede Ablenkung setzte.

Die Anfänge des Kinos

Stillsitzen und andächtig auf die Leinwand zu schauen gehörte nicht von Anfang an zum Kinoerlebnis. Wie man Filme schaut, hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert und ist auch heute je nach Kultur unterschiedlich. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts versuchte man mit verschiedenen Ansätzen, Malerei und Fotografie zu erweitern – in Richtung Dreidimensionalität und, eben, in Richtung Bewegung. Zum Teil geschah dies in kleinen Guckkästen auf Jahrmärkten, dann gelang es, die bewegten Bilder zu projizieren und in einem grösseren Saal zu zeigen. Der Rahmen dafür waren meist Varieté-Theater. Die ersten «Kinovorführungen», beginnend um 1895, zeigten Stummfilme von wenigen Minuten. Es handelte sich dabei entweder um witzige gespielte Szenen oder um eigentlich unspektakuläre Ereignisse wie die Einfahrt eines Zuges oder Arbeiter, die nach Feierabend die Fabrik verlassen. Nicht primär der Inhalt war die Attraktion, sondern die Tatsache, dass Bilder sich bewegten.

Hattest du auch schon das umgekehrte Erlebnis, dass dich etwas an der Vorführung total genervt hat?

Ja, aber das hatte nichts mit dem Open Air zu tun. Ich ging mit meiner damaligen Freundin Casablanca schauen. Sie kannte den Film noch nicht, ich schon. Deshalb habe ich gemerkt, dass bei der mittlerweile wahrscheinlich vierzig Jahre alten, total heruntergenudelten Kopie alle Küsse aus dem Filmstreifen rausgeschnitten waren. Das machte man nicht zum Zensieren, sondern weil man ikonische Kuss-Szenen wie die zwischen Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart für die Werbung nutze und diesen Teil deshalb einfach aus der 35-mm-Kopie herausschnitt. Oder vielleicht wollte auch ein Operateur die Szene für sich haben. Ich bin kein riesiger Fan von Casablanca, aber da war ich echt empört. Das Lustige war: Meine Freundin hat das alles gar nicht gemerkt und war völlig begeistert. Sie hat mit ihrer Fantasie einfach die Lücken ausgefüllt. Heute muss ich sagen, ich würde diese Kopie gerne nochmals sehen, weil ich eigentlich das ganze Verkratzte an alten 35-mm-Kopien etwas unglaublich Schönes finde.

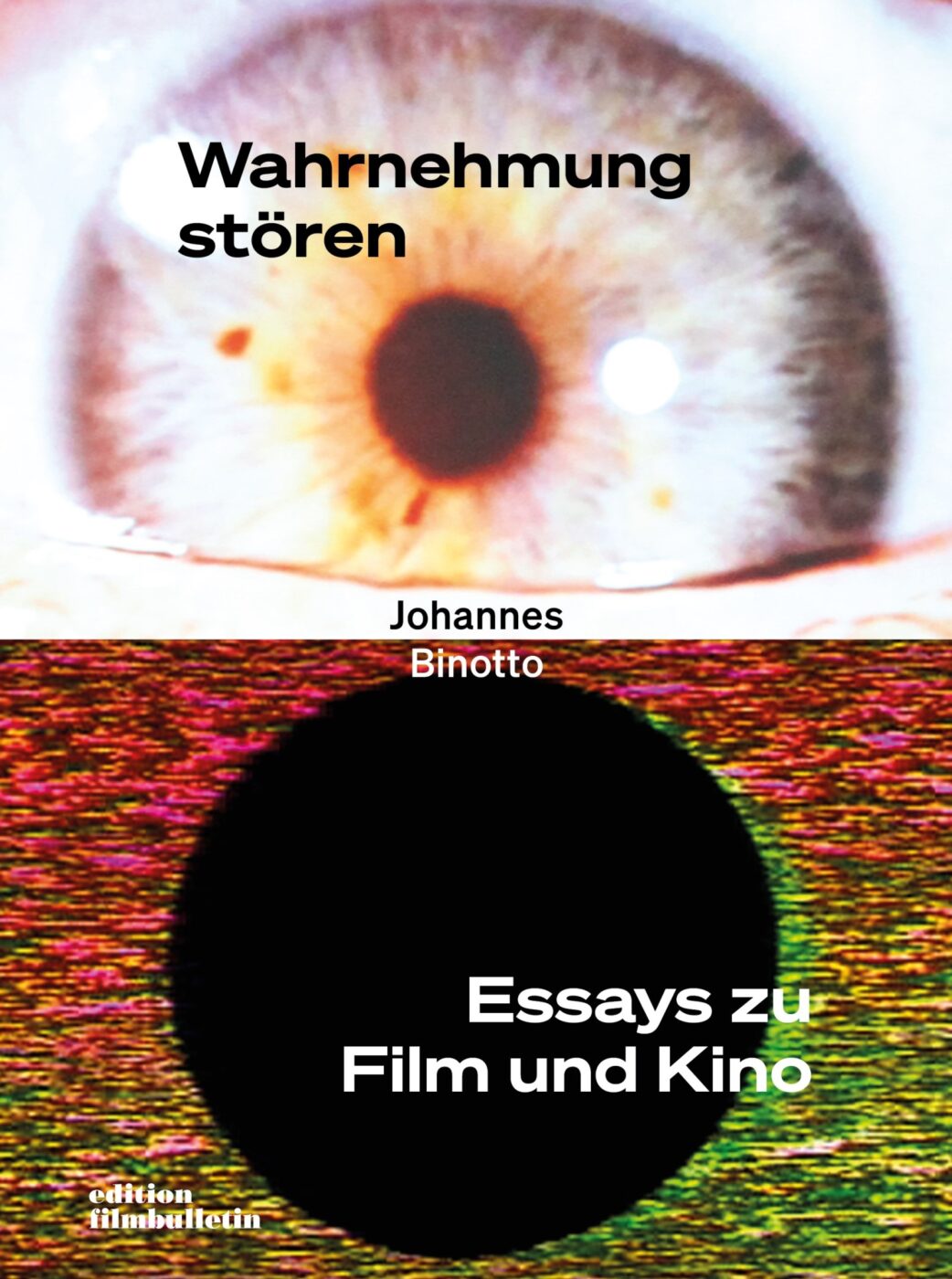

Echt? Kannst du mir das erklären? – Nein, lass mich raten. Es gefällt dir, weil die Kratzer die «Wahrnehmung stören»; so heisst ja der Titel deines Buches.

Genau, es hat etwas mit der Körperlichkeit des Filmes zu tun. Man sieht dadurch nicht nur den Inhalt, sondern das Material. Und das Material hat eine eigene Geschichte.

Buch «Wahrnehmung stören – Essays zu Kino und Film»

Das Kino ist ein Labor, in dem mit unserem Sehen, Hören und Fühlen experimentiert wird. Die Kamera verschafft uns einen Blick, der nicht der unsere ist, und mit jedem Schnitt springen wir durch Zeit und Raum. Film bildet… im mehrfachen Sinne: Die neuartigen Bilder, die er entstehen lässt, prägen sich auch uns ein und machen uns zu anderen. In seinen Essays geht Johannes Binotto mit Medienphilosophie und Beobachtungslust diesen verblüffenden Wahrnehmungsveränderungen von Film und Kino nach. In diesem Band sind erstmals die wichtigsten Texte versammelt, die für das Filmbulletin im Laufe von 15 Jahren entstanden sind.

Gerade Kurzfilme arbeiten ja zum Teil ausdrücklich mit dem Material. Mich hat es gepackt, als ich an den Kurzfilmtagen in Winterthur zum ersten Mal «Light is Calling» von Bill Morrison gesehen habe, der mit dem sich auflösenden Filmmaterial arbeitet. Bei ihm wird dies zum eigentlichen Film.

Ich habe auch selbst mal mit einem Super-8-Film gearbeitet. Da habe ich einen vorhandenen Film weggekratzt, um auf dem Filmmaterial zu malen und drauf zu schreiben. Durch die Kratzer ist so etwas wie ein abstraktes Gemälde entstanden, mit einer unglaublichen Schönheit. Aber versteh’ mich nicht falsch: Ich möchte nicht die restaurierte Hitchcock-Kopie gegen den zerkratzen Film eintauschen. Ich hätte einfach gerne beide.

Du selber machst Videoessays. Möchtest du die mal unter freiem Himmel auf Grossleinwand sehen?

Unter freiem Himmel habe ich sie noch nie gesehen, aber doch schon auf einer riesigen Leinwand. Ich wusste vorher überhaupt nicht, ob das funktionieren würde. Hat es dann aber – und das Schauen hat sich auch im Fall meiner eigenen Filme verändert durch die Grösse der Leinwand. Das ist ein Tipp, den ich meinen Studierenden immer wieder gebe: Verändert während der Arbeit die Distanz zu eurem Film. Wenn ihr nur am Computer an eurem Film arbeitet, seht ihr ihn auch immer aus dieser einen Entfernung.

VideoEssay: Futures of Audiovisual Research and Teaching

Videoessays sind Onlinevideos, die Filme und andere kulturelle Phänomene analysieren in Form von Ausschnitten, audiovisuellen Experimenten, Kommentaren und Animationen. Wo man früher einen analytischen Text geschrieben hätte, werden im Videoessay Bild und Ton selbst zur Analyse.

In seinem SNF-Projekt «VideoEssay: Futures of Audiovisual Research and Teaching» an der Hochschule Luzern hat Johannes Binotto die Möglichkeiten des Videoessays für die wissenschaftliche Forshcung und den Hochschulunterricht untersucht. Projektwebsite: https://videoessayresearch.org

Welchen Film würdest du so richtig gerne an einem Open Air sehen?

Einen der alten Monumentalfilme wie Spartacus oder Cleopatra oder einen alten Western wie The Searchers würde ich voll geniessen.